说实话,第一次走进草菇培育场的时候,我差点被那股潮湿的泥土味劝退。但你知道吗?就是这种带着点霉味的空气里,藏着现代农业最精密的湿度控制艺术。土禾的技术员老张总爱说:"咱们伺候的不是蘑菇,是一群挑剔的湿度传感器。"

当铝合金遇见草菇孢子

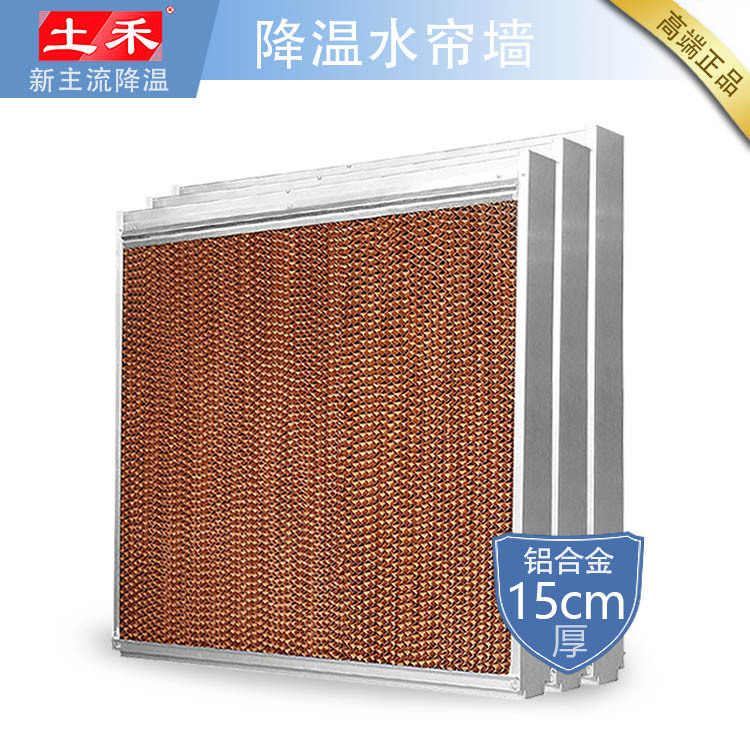

传统的水泥水帘?过时了。现在连蘑菇都在用"轻量化装备"。铝合金水帘的导热系数是普通材料的3倍,这意味着它能像变色龙一样快速响应环境变化。有次我亲眼看见,系统检测到某个角落湿度突然降到65%,那些铝合金叶片在30秒内就调整出水雾角度,精准得像在给新生儿调奶粉温度。

不过别以为高科技就能搞定一切。上个月某基地就闹过笑话——系统显示湿度完美,蘑菇却集体"摆烂"不长。后来发现是水帘把水雾喷得太优雅,全飘在离地1.5米的空中搞艺术创作呢。老张叼着烟说:"湿度校准不是让数字好看,是要让菌丝觉得回到了热带雨林老家。"

湿度校准里的"玄学"参数

教科书上说草菇需要85%-95%湿度,但实操完全是另一回事。

- 凌晨3点到5点得偷偷把湿度调高2%,因为这时候菌丝在"熬夜加班"

- 刚接种的菌包喜欢玩"欲擒故纵",前三天反而要把湿度控制在80%以下

- 水帘的出水量要跟着室外PM2.5变化——空气质量差时,水分子会变得特别"社恐"不肯扩散

最绝的是某次用红外热像仪发现,菌丝活跃区域的温度会比周围高0.3-0.5℃。现在我们的水帘系统都学会了"看菜下碟",对着发热区就多喷两下,跟火锅店服务员加汤似的自然。

那些教科书不会告诉你的"骚操作"

听说过"湿度过山车"疗法吗?广东有个种植户偶然发现,每天故意让湿度在70%-95%之间剧烈波动三次,反而让产量涨了15%。专家们挠破头也想不通原理,最后憋出个"逆境应激理论"。要我说,可能就是蘑菇觉得:"再不长大就要被玩死了"。

还有更离谱的。云南某基地在水帘系统里加了点普洱茶提取物,说是能模拟原始森林的腐殖质环境。结果你猜怎么着?蘑菇真的长出了野生菌的纹路,在超市卖出了三倍价钱。这年头连真菌都开始讲究"原生态人设"了。

未来可能的方向

我最近在琢磨个疯狂想法:既然蘑菇能感知到15Hz以下的次声波,要不要试试用特定频率的声波配合水帘工作?就像给它们开个全天候的菌类SPA会所。土禾的工程师听完直翻白眼,但偷偷在实验室养了两组对照样本...

说到底,湿度校准从来不是冰冷的数字游戏。当你看见水雾在铝合金导流板上凝结成恰到好处的水珠,然后被菌丝像喝珍珠奶茶一样"嗦"进去时,就会明白——我们不过是在帮另一个物种装修它们的理想国。

(后记:写完这篇后,我的键盘缝隙里居然长出了两朵平菇,这大概就是职业病的浪漫吧。)